‘ मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया” पढ़ते हुए

समीक्षक

आदित्य दत्ता

50 के दशक को भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है। 1950 के दशक के अंत तक भारतीय सिनेमा का स्टूडियो युग समाप्त हो गया और अभिनेताओं को उनके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के आधार पर प्रति फिल्म भुगतान किया जाने लगा। अब अभिनेताओं को फिल्म निर्माण और प्रचार में एक प्रमुख कारक के रूप में देखा जाने लगा और जल्दी ही हिंदी सिनेमा में स्टार सिस्टम का जन्म हुआ। हालांकि अशोक कुमार, मोतीलाल जैसे 40 के दशक के स्टार अभी भी सक्रिय थे पर 40 के दशक के उत्तरार्ध में अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले तीन अभिनेताओं ने देखते-देखते एक ” त्रिमूर्ति” के रूप में उभरे और अगले 20 सालों तक न सिर्फ हिन्दी सिनेमा के चोटी के स्टार बने रहे बल्कि अपने बाद की पीढ़ी के अभिनेताओं के भी आदर्श बने रहे। राज कपूर, दिलीप कुमार, और देव आनंद की इस त्रिमूर्ति में 1951 अपने बैनर ”नवकेतन” के तले बनी फिल्म ”बाजी” से 1946 में ” हम सब एक हैं” से अपने अभिनय की यात्रा शुरू करने वाले देवानन्द उर्फ देव साहब शामिल हो गए।

इनमें से हर एक का एक अलग स्टाइल और छवि थी। जहाँ दिलीप साहब की छवि ‘’ट्रेजेडी किंग’’ की थी, तो राज कपूर की एक भोले-भाले युवा की थी, तो उनकी छवि एक शहरी तेज-तरार स्टाइलिश दिल फेंक नौजवान की थी। 60 के दशक आते-आते शम्मी कपूर, धर्मेन्द्र, जीतेंद्र, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार इत्यादि अभिनेताओं का भी आगमन हो चुका था, पर उनका जलवा बरक़रार रहा. ‘’जब प्यार किसी से होता है’’, ‘’हम दोनों’’, ‘’तेरे घर के सामने’’, ‘’तीन देवियाँ’’,’’किनारे-किनारे’’,’’ मंजिल’’,’’ज्वेल थीफ’’,’’तेरे मेरे सपने’’, ”गाइड”, ”ज्वेल थीफ” , जॉनी मेरा नाम”, ” हरे रामा हरे कृष्णा”, ”देश-परदेश” इत्यादि फिल्मों से उनकी रोमांटिक और प्ले बॉय वाली इमेज बरक़रार रही। उन्हें सदाबहार और चिर युवा अभिनेता कहा जाने लगा और वे त्रिमूर्ति के बाकी दोनों स्टारों की तुलना में काफी वर्षों तक हीरो बनकर पर्दे पर आते रहे।

देव साहब दरअसल एक स्टार थे, या ये कहना ठीक रहेगा कि सुपरस्टार थे। वैसे भी पहले औपचारिक सुपर स्टार राजेश खन्ना उन्हें अपना आइडल मानते थे। उनका मानना था कि स्टार को हमेशा एक स्टार की तरह ही दिखना चाहिए। पर्दे पर या निजी जिंदगी में भी कभी उसके बाल सफेद नहीं दिखने चाहिए , न कभी उसे छड़ी पकड़कर चलता हुआ, या झुका हुआ दिखना चाहिए। दर्शक पर्दे पर स्टार को एक स्टार के रूप में देखने आते हैं और उन्हें निराश नहीं किया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा एक चुस्त दुरस्त हैंडसम ऊर्जावान स्टार के रूप में याद रखें।यही कारण है कि उन्होने अपनी मृत्यु के बाद तस्वीरें निकालने से मना कर रखा था।आज देव साहब को गए लगभग 13 साल हो गए हैं, पर एक सदाबहार चिर युवा के रूप उनकी छवि अभी भी हमारे दिलों में जीवित है।

देव साहब सदा हमारे दिलों में एक चिर युवा रोमांटिक के रूप में जीवित रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और याद रहेगा जीवन को बेफिक्री के साथ जीने का उनका अंदाज। हालांकि वे सिगरेट नहीं पिया करते थे, पर हर फिक्र को धुएँ की तरह उड़ाने में यकीन रखते थे। उनके जीवन का मूल मंत्र था…

” मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,

हर फिक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया……

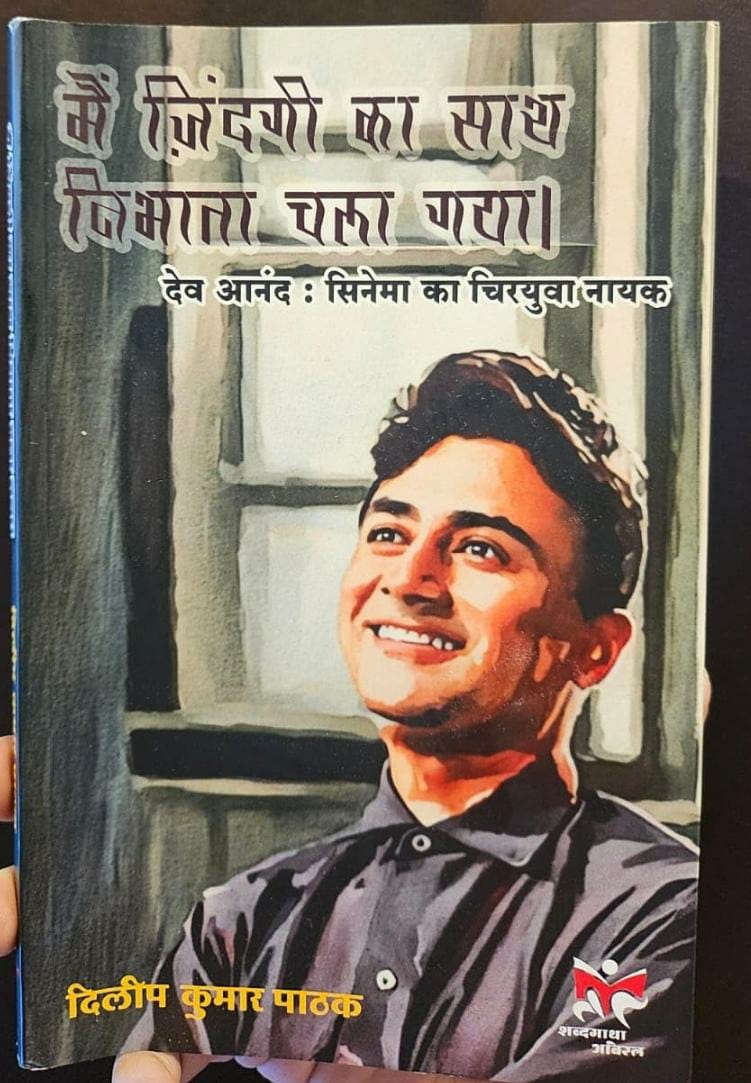

और जीवन के उनके इसी मूल मंत्र ” मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया” को प्रख्यात पत्रकार और सिने आलोचक दिलीप कुमार पाठक ने देव साहब के जीवन और सिने यात्रा पर बहु प्रतीक्षित किताब ”देव आनंद : सिनेमा का चिर युवा नायक” को शीर्षक बनाया है। हालांकि देवानन्द ने अपने जीवन और सिने यात्रा को बड़ी बेबाकी से अपनी आत्मकथा ” रोमांसिंग विद लाइफ” में लिखा है, पर वो किताब अँग्रेजी में हैं। इसी तरह अल्पना चौधरी की किताब ” देव आनद : डैशिंग, डेबोनियर”, डॉक्टर गोविंद शर्मा की ” द देव आनंद स्टोरी” इत्यादि पुस्तकें भी उनके जीवन और सिने यात्रा पर हैं, पर अँग्रेजी में हैं। हिन्दी में देव साहब पर एक मुकम्मल किताब की जरूरत बहुत सालों से महसूस की जा रही थी। यही कारण था कि मेरे जैसे सिने प्रेमियों को दिलीप जी की इस किताब की शिद्दत से प्रतीक्षा थी। पुस्तक के ऑनलाइन उपलब्ध होने की घोषणा के साथ ही मैंने अमेज़न पर इसकी बुकिंग कर ली और कोई 15-20 दिन पहले ये मेरे पास भी पहुँच भी गयी। पर एक तो कुछ अन्य अधूरी किताबों को पढ़ने के चक्कर में और दूसरे पिछले 15-20 दिनों से लगातार क्रिकेट मैच और विम्बलडन देखने के चलते मैं इस किताब को अब तक पढ़ नहीं पाया। अंततः कल शाम ऑफिस से लौटने के बाद इसे पढ़ना शुरू किया और देव साहब के प्रति अपने लगाव और दिलीप जी की लाजवाब लेखनी, जिसके जादुई आकर्षण के गिरफ्त में मैं फ़ेस बुक के माध्यम से पिछले दो सालों से हूँ, के चलते देर रात तक इस किताब को पढ़ता रहा और अंततः पूरी करके ही सोया। पढ़ने के बाद इस पुस्तक पर अपनी पाठकीय प्रतिक्रिया देने से अपने आपको रोक नहीं पाया।

देव साहब पर लिखे उनके विभिन्न आलेखों के बारे में जिक्र करने से पहले मैं इस किताब के आवरण चित्र और भीतर के पृष्ठ पर उनकी माँ श्रीमती शालिनी द्वारा बनाई गयी देव साहब की पेंटिंग के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। आवरण पृष्ठ पर पुस्तक के शीर्षक के अनुरूप देव साहब के चिर युवा छवि पुस्तक के शीर्षक को स्पष्टता और आकर्षण प्रदान करती है। इसी तरह उनकी माँ द्वारा देव साहब की बनाई गयी पेंटिंग न सिर्फ भावप्रवण है बल्कि उसमें देव साहब की लगभग सभी प्रमुख फिल्मों के नाम भी लिखे हुए हैं।

पुस्तक में 25 अध्याय हैं जिनमें देव साहब के जीवन और सिने यात्रा से जुड़े प्रसंगों, उनके निजी जीवन, प्रेम प्रसंग, उनके कल्ट गीतों, फिल्मों, अधूरे ख्वाबों, जीवन दर्शन, विभिन्न हस्तियों से मुलाक़ात या उनपर उनके विचार इत्यादि को बड़े शोधपरक ढंग से विस्तारपूर्वक लिखा गया है। शुरुआत के दो अध्यायों में उनके जीवन और नवकेतन की स्थापना पर लिखा गया है। इन्हीं शुरुआती अध्यायों में इसी में उन्हें मिले विभिन्न अवार्डस और गुरुदत्त से हुई मुलाक़ात का प्रसंग और दोस्ती का जिक्र है। फिर फिल्म ”बाज़ी”, जिसका निर्देशन उन्होने वादे के अनुसार गुरुदत्त को सौंपा, के निर्माण की कथा और उसमें बलराज साहनी के योगदान इत्यादि, बलराज साहनी का उनपर पड़े प्रभाव, चार्ली चैपलिन से मुलाक़ात का विस्तार से वर्णन है।

अध्याय 5 में सुरैया से उनके अधूरे इश्क और अध्याय 6 में कल्पना कार्तिक के साथ प्रेम और फिर शूटिंग के बीच में ही विवाह करने और अध्याय 12 में ज़ीनत अमान के प्रति उनके आकर्षण के प्रसंग का विस्तार से वर्णन है। ये बातें देव साहब ने खुद अपनी आत्मकथा में विस्तार से बताई है। चूंकि मैंने देव साहब की आत्मकथा पढ़ राखी है इसलिए मुझे इन तीनों अध्यायों में कोई नवीनता नहीं नजर आई। इसी तरह अध्याय 18 से 24 तक में आए प्रसंगों के बारे में मैं चूंकि पहले से जानता था, उनमें मुझे नवीनता नजर नहीं आई। पर ये अध्याय देव साहब के जीवन को संपूर्णता में समझने के लिए बेहद आवश्यक हैं। बाकी के अध्याय जैसे ” बर्मन दादा एवं देवानन्द – एक दूसरे के पूरक”, गोल्डी आनंद – देव साहब की सफलता की कुंजी”, ” हिन्दी सिनेमा की त्रिमूर्ति में देव आनंद”, ” देव साहब के अधूरे ख्वाब” , ” देव साहब के कल्ट गीत”, ”देव साहब की ”कल्ट क्लासिक फिल्में”, ” देव साहब को सम्पूर्ण बनाने वाले सुर सम्राट रफी साहब” और अंत में ”देव कभी मरते नहीं” इत्यादि इस पुस्तक को विशिष्ट बनाते हैं क्योंकि लेखक ने इन अध्यायों में वस्तुपरक और मौलिक ढंग से देव साहब और उनके इस सिने यात्रा के साथी कलाकारों, निर्देशक, गायक पर विस्तार से प्रकाश डाला है। बर्मन दादा, उनके छोटे भाई गोल्डी और रफी साहब के बिना देव साहब की फिल्मों की कल्पना करना भी दूभर लगता है। शायद यही कारण है कि उनके जीवन के उत्तरार्ध में उनके अपने निर्देशन में बनने वाली फिल्मों में जब इनका योगदान नहीं रहा तो वे उत्कृष्टता के मापदंड पर उतनी खरी नहीं उतरी।

पर जो दो अध्याय मुझे बेहद प्रिय लगे, वे हैं – ” देव साहब के कल्ट गीत” और ”देव साहब की ”कल्ट क्लासिक फिल्में”।इसके दो कारण हैं- एक तो इन दोनों अध्यायों में लेखक ने एकदम मौलिक अंदाज में उनके क्लासिक फिल्मों और गीतों की व्याख्या की है जिससे इन गीतों और फिल्मों को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। दूसरे, गीतों और फिल्मों का चयन बेहद उम्दा है। इसके अलावा चूंकि मैं खुद भी फ़ेस बुक पर गीतों और फिल्मों के बारे में लिखने की कोशिश करता रहता हूँ तो इन दोनों अध्यायों से मेरे खुद के लेखन में बहुत मदद मिलेगी।

एक पुस्तक में किसी भी व्यक्ति पूरे जीवन को समेटना मुश्किल है और अगर वह व्यक्ति देव साहब की तरह बहुमुखी महान व्यक्तित्व वाला हो तो उसे एक किताब में उसे समेटना असंभव है। हालांकि दिलीप जी ने देव साहब के जीवन और सिने यात्रा के लगभग सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की है, पर फिर भी दो प्रसंग ऐसे हैं कि उनपर उनके द्वारा प्रकाश न डालने से मुझे थोड़ी निराशा हुई। पूरे किताब में किशोर दा का जिक्र नहीं के बराबर किया गया है जबकि मेरे हिसाब से एक पूरा अध्याय देव साहब और किशोर दा को लेकर होना चाहिए क्योंकि देव साहब खुद कहा करते थे कि किशोर मेरी आवाज है, उसकी आवाज मुझ पर सूट करती है। देव साहब का जिक्र होने पर सबसे पहले किशोर दा द्वारा उनके लिए गाये गीत ही याद आते हैं।कल्ट गीतों के लिस्ट में भी उनके द्वारा देव साहब के लिए गाये एक भी गीत का चयन न देखकर थोड़ी निराशा हुई। ” दुखी मन मेरे”, ” किसका रस्ता देखे”, ” गाता रहे मेरा दिल”, ”आसमां के नीचे ….”, ” ये दिल न होता बेचारा….” इत्यादि में से कम से एक गाने का चयन हो सकता था। इसी तरह उनके निर्देशक के रूप में सिने यात्रा पर भी एक अध्याय होना चाहिए थे। 1970 में ” प्रेम पुजारी” से शुरुआत कर वे अपनी मृत्यु तक लगभग 40 साल लगातार फिल्में निर्देशित करते रहे और अधिकांश फिल्मों के फ्लॉप होने पर भी उन्हें अपने द्वारा निर्देशित फिल्मों पर नाज था। वे कहा करते थे कि उनकी फिल्में कंटेंपरेरी विषयों पर आधारित है और समय से आगे की है। जाहिर है उनके निर्देशन के गुण-दोष पर प्रकाश डाला जाना चाहिए क्योंकि बिना उनके निर्देशन पर चर्चा किए उनकी सम्पूर्ण सिने यात्रा पर चर्चा सम्पूर्ण नहीं मानी जा सकती है।

अक्सर नयी पुस्तकों में टाइप की त्रुटियाँ पायी जाती है, पर इस पुस्तक में ये त्रुटि मुझे तो कहीं नहीं मिली। इसके अलावा पुस्तक की छपाई और कागज की गुणवत्ता भी बेहद अच्छी है। इसके लिए शब्दगाथा प्रकाशक समूह बधाई के पात्र हैं।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दिलीप जी की ये किताब देव साहब के बारे में हिन्दी भाषा में जो किताबों का अभाव था, न सिर्फ उस अभाव को दूर करती है, बल्कि देव साहब के जीवन और उनकी सिने यात्रा के बारे में कुछ ऐसे पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है जो उनपर अंग्रेजी में लिखी किताबों में भी नहीं है। इस पुस्तक की भाषा सरल, सहज और प्रवाहमय है इसलिए इसे गैर हिन्दी भाषियों को भी पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और वे भी इससे लाभान्वित होंगे। उम्मीद है दिलीप जी आगे भी इस तरह की और भी पुस्तकों से हम पाठकों को अनुग्रहित करेंगे।