घटते जंगल मिटा देंगे इंसानी पहचान

अरविंद जयतिलक

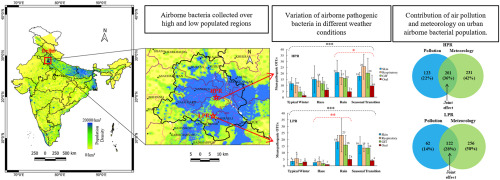

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की द्वि-वाार्षिक रिपोर्ट सुखद है कि पिछले दो वर्षों के दरम्यान भारत में जंगल और वृक्ष आवरण (ट्री कवर) में 2,261 वर्ग किमी का विस्तार हुआ है। इसमें 1,540 वर्ग किमी वन क्षेत्र और 721 वर्ग किमी वृक्ष आवरण है। गौर करें तो जंगल और हरियाली से आच्छादित यह क्षेत्र विश्व के 57 देशों के क्षेत्रफल से अधिक है। महत्वपूर्ण तथ्य यह कि जंगल और हरियाली के विस्तार में आंध्रप्रदेश राज्य ने 647 वर्ग किमी का योगदान दिया है। इसी तरह तेलंगाना में 632 वर्ग किमी, ओडिशा में 537 वर्ग किमी, कर्नाटक में 155 वर्ग किमी, झारखंड में 110 वर्ग किमी, बिहार में 75 वर्ग किमी, बंगाल में वर्ग 70 किमी, राजस्थान में 25 वर्ग किमी, उत्तर प्रदेश में 12 वर्ग किमी, मध्यप्रदेश में 11 वर्ग किमी तथा उत्तराखंड में 2 वर्ग किमी का इजाफा हुआ है। मंत्रालय की पिछली 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 8,07,276 वर्ग किमी जंगल और ट्री कवर यानी कुल क्षेत्रफल का 24.56 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 8,09,537 वर्ग किमी अर्थात कुल क्षेत्रफल का 24.62 प्रतिशत हो गया है। देखें तो 2019 की तुलना में वन क्षेत्र में 0.22 प्रतिशत और ट्री कवर में 0.76 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। लेकिन रिपोर्ट में चिंतित करने वाला तथ्य यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में वन क्षेत्र में कमी आई है। इन राज्यों में वन क्षेत्र 1020 वर्ग किमी कम हुआ है। इसमें भी अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक 257 वर्ग किमी की कमी देखी गयी है। इसी तरह मणिपुर में 249 वर्ग किमी, नगालैंड में 235 वर्ग किमी, मिजोरम में 186 वर्ग किमी और मेघालय में 73 वर्ग किमी वन क्षेत्र कम हुआ है। याद होगा अभी गत वर्ष पहले ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दावा किया था कि अगर जंगलों को बचाने की पहल तेज नहीं हुई तो 2025 तक पूर्वोत्तर के छह राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा तथा केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का माॅरीशस जितना बड़ा वन क्षेत्र खत्म हो जाएगा। गौरतलब है कि इन राज्यों में 2005 से अब तक वन क्षेत्र में तकरीबन 0.3 प्रतिशत की दर से कमी दर्ज की गयी है। वैज्ञानिकों ने इन्हीं राज्यों के घटते वन क्षेत्र को 2025 के वन क्षेत्र के अनुमान के लिए आधार बनाया है और उनका यह शोध पिछले दिनों ‘अर्थ सिस्टम साइंस’ नामक एक जर्नल में प्रकाशित भी हुआ। गौरतलब है कि वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर पर लैंड चेंज माॅडलर साफ्टवेयर पर प्राचीन भारत के वन क्षेत्र का माॅडल तैयार किया है। इनमें उन इलाकों का पर्यवेक्षण किया गया है, जहां वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अधिकांश वन क्षेत्र की भूमि को लीज पर लेने और बड़े स्तर पर वन क्षेत्रों को कृषि के लिए उपयोग में लाने के कारण ही वन क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है। तथ्य यह भी कि अंधाधुंध विकास के नाम पर प्रति वर्ष 7 करोड़ हेक्टेयर वनों का विनाश हो रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले सैकड़ों सालों में उसके हाथों प्रकृति की एक तिहाई से अधिक प्रजातियां नष्ट हुई हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में हो रही जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले चार दशकों में वन्य जीवों की संख्या में भारी कमी आयी है। रिपोर्ट में 1970 से अब तक वन्य जीवों की संख्या में 58 प्रतिशत की कमी बतायी गयी। हाथी और गोरिल्ला जैसे लुप्तप्राय जीवों के साथ-साथ गिद्ध और रेंगने वाले जीव तेजी से खत्म हुए हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में 67 प्रतिशत वन्य जीवों की संख्या में कमी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर विविधता और पारिस्थितिकी अभिक्रियाओं पर उसका नकारात्मक असर पड़ना तय है। वन वैज्ञानिकों की मानें तो वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन में तेजी आएगी जिसके नतीजे गंभीर होंगे। यह आशंका इसलिए भी कि पृथ्वी पर करीब 12 करोड़ वर्षों तक राज करने वाले डायनासोर नामक दैत्याकार जीव के समाप्त होने का कारण मूलतः जलवायु परिवर्तन ही था। अगर जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले वर्षों में धरती से जीवों का अस्तित्व मिटना तय है। ऐसा इसलिए भी कि धरती के साथ मानव का निष्ठुर व्यवहार बढ़ता जा रहा है जो कि वनों और जीवों के अस्तित्व के प्रतिकूल है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वन नीति में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत हिस्से को हरा-भरा रखने का लक्ष्य रखा गया है। वन किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं, जो वहां की जलवायु, भूमि की बनावट, वर्षा, जनसंख्या के घनत्व, कृषि और उद्योग इत्यादि को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। भारत प्राकृतिक वन संपदा की दृष्टि से एक संपन्न देश रहा है। भारत में पौधों तथा वृक्षों की 47 हजार प्रजातियां पायी जाती हैं। लेकिन विडंबना है कि वनों की कटाई के कारण जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब वनों को बचाने के लिए 1950 से लगातार हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसके जरिए खेतों की मेड़ों, नदियों, नहरों और सड़कों के किनारे तथा बेकार भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है। वन-विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने 1952 में ही वन-नीति निर्धारित की तथा वन विकास के लिए नई-नई घोषणाओं के साथ वनों का क्षेत्र 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने के संकल्प व्यक्त किया। इसके अलावा वनों पर सरकारी नियंत्रण रखने तथा वृक्षों की हरित पट्टी विकसित करने के कार्यक्रम भी तय किए। यहीं नहीं वनों को बचाने के लिए 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गयी। इस आयोग का कार्य वनों से संबंधित आंकड़े एवं सूचनाएं एकत्रित करना तथा उन्हें प्रकाशित करना है। लेकिन विडंबना है कि इस कवायद के बावजूद भी वनों के क्षेत्रफल में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रहा है। अगर समय रहते वनों को संरक्षित नहीं किया गया तो न केवल लकड़ी, उद्योगों के लिए कच्चा माल, पशुओं के लिए चारा, औषधियां, सुगंधित तेल का संकट उत्पन होगा बल्कि बुरी तरह पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। यह तथ्य है कि पेड़-पौधे कार्बन डाइआक्साइड ग्रहण करते हैं और आॅक्सीजन छोड़ते हैं। हम इस आॅक्सीजन को सांस के रुप में गहण करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वनों के विनाश से वातारण जहरीला होता जा रहा है। प्रतिवर्ष 2 अरब टन अतिरिक्त कार्बन-डाइआक्साइड वायुमण्डल में घुल-मिल रहा है जिससे जीवन का सुरक्षा कवच मानी जाने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। एक अन्य आंकड़ें के मुताबिक अब तक वायुमण्डल में 36 लाख टन कार्बन डाइआॅक्साइड की वृद्धि हो चुकी है और वायुमण्डल से 24 लाख टन आॅक्सीजन समाप्त हो चुकी है। अगर यही स्थिति रही तो 2050 तक पृथ्वी के तापक्रम में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। नेचर जिओसाइंस की मानें तो ओजोन परत को होने वाले नुकसान से कुछ खास किस्म के अत्यंत अल्प जीवी तत्वों (वीएसएलएस) की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। इन खास किस्म के अत्यंत अल्प जीवी तत्वों (वीएसएलएस) का ओजोन को नुकसान पहुंचाने में भागीदारी 90 फीसद है। निश्चित रुप से मनुष्य के विकास के लिए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का दोहन आवश्यक है। लेकिन उसकी सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए, जिसका पालन नहीं हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि विकास के नाम पर जंगलों को उजाड़ने का ही नतीजा है कि आज मनुष्य को मौसमी परिवर्तनों मसलन ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूकंप, भारी वर्षा, बाढ़ और सूखा जैसी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि वनों के संरक्षण और पौधारोपण का काम तेजी से चल रहा है। नेशनल ग्रीन मिशन के तहत वनों के संरक्षण के लिए जल्द ही कुछ और नई योजनाओं को लाने की तैयारी है।